Jan Timme ARTIST GO HOME

22/10/2011 – 17/12/2011

Eröffnung: 21. Oktober 2011, 19–22

Ausstellung: 22. Oktober – 17. Dezember 2011

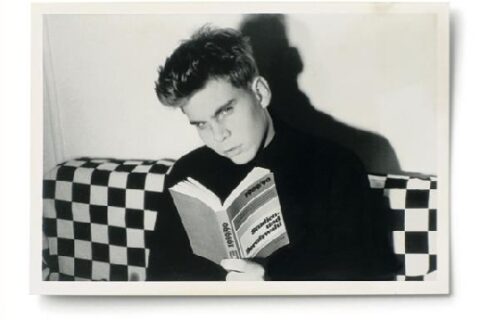

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

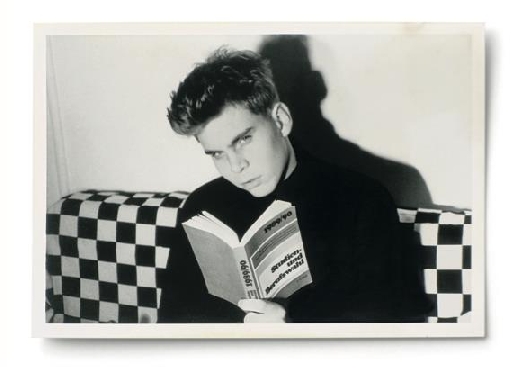

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

„ARTIST GO HOME“, 2011

Installationsansicht

Galerie Christian Nagel, Berlin

Photo: Simon Vogel

Press Release

Was ist es, das Dich von hinten anschaut?

Auszug aus einem Gespräch zwischen Christine Lemke und JanTimme im Dezember 2010*

Jan Timme: Ich habe versucht, einen Text zu schreiben – oder besser gesagt: zusammenzustellen – über einige Gedanken, die hinter meiner Installation stecken, bin aber nicht sehr weit gekommen, zumal ich nicht wusste, wie es weitergehen könnte, nachdem ich am Ende den Bogen vielleicht ein wenig überspanne ... Als Anfang für unser Gespräch könnte der Versuch aber von Nutzen sein, weshalb ich ihn hier also sehr verkürzt wiedergebe:

Der Ausgangspunkt für die Installation ist die Idee, dass die Besucher/innen das Werk aufführen. Das Werk existiert, folgt man dieser Auffassung, also nicht schon in den materiellen Eigenschaften oder gar in den vom/von der Künstler/in irgendwie dingfest gemachten Bedeutungen der ausgestellten Gegenstände, welche an sich ebensowenig wie der/die Künstler/in, wie oft zu lesen ist, „etwas ausloten / verhandeln / untersuchen / aufzeigen / reflektieren / hinterfragen / etc.“, sondern entfaltet sich erst in der Erfahrung des Betrachters/der Betrachterin, die diese/r im Bezug auf die Gegenstände macht. Die Gegenstände selbst haben folglich Werkzeugcharakter.

Für Philipp Otto Runge ist „der vieldeutige Sinn [...] das Höchste der Kunst“ und zu seinen „Vier Zeiten“, die er in eine – wie man heute sagen würde – installative Anordnung zu bringen beabsichtigte und „wofür die Baukunst ein ganz eigenes Gebäude aufführen sollte“, bemerkt ein Freund, der Schriftsteller Ludwig Tieck, „welches Übergewicht hier die Betrachtung über die hervorbringende Kraft [des Künstlers] erlangt“. Ein Dualismus, dessen Pole gegeneinander auszuspielen ich im Sinne einer romantischen Vermittlung von Gegensätzen (wie z. B. der von Sinnlichkeit und Ver- stand durch die Einbildungskraft in der ästhetischen Erfahrung) allerdings für grundverkehrt halte.

Dass die mit Arabesken versehenen und somit explizit zum Werkbestandteil gemachten Rahmen u. a. der „Vier Zeiten“ den Binnenbildern gleichsam eine Bühne bereiten, auf der die Tageszeiten aufgeführt werden, ist ein weiterer, bislang weitgehend unbeachtet gebliebener Aspekt (auf den mich, wie auch auf einige andere hier erwähnte, Michael Lingner aufmerksam gemacht hat), der Runges Hervorbringungen rückblickend in die Nähe von Debatten über Theatralität in der Kunst rückt, wie sie seit den 1960er Jahren geführt werden – ausgelöst durch den notorischen Aufsatz „Kunst und Objekthaftigkeit“ (1967) von Michael Fried.

In Hinblick auf diese historische Diskussion und ihre aktuellen Revisionen und Weiterführungen geht es mir darum, mit meiner Installation eine Situation für die Betrachter/innen zu schaffen, in der es diesen möglich wird, sich selbst als werkkonstituierende Kraft zu erfahren und somit ihre je eigene Subjektivität ebenso wie die räumlichen, institutionellen, kulturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu reflektieren, die sowohl auf diese Erfahrung als auch auf die Herausbildung nicht nur der eigenen, sondern auch von Subjektivität überhaupt einwirken. Möglich wird diese Selbstreflektion, weil – setzt man eine prinzipielle Bedeutungsoffenheit des Kunstwerks voraus – die je eigene Bedeutungsproduktion des/der Rezipienten/in sich folglich als subjektive Bedeutungsprojektion herausstellen kann, da es eben keine von dem – in einem Zusammenhang wahrgenommenen – Gegenstand verbürgte eindeutige Bedeutung gibt. Die Erfahrung wird also wesentlich vom/von der Betrachter/in und dem Kontext mitbestimmt.

Christine Lemke: Also „das Übergewicht der Betrachtung“ und hier, wie du es selber ausgedrückt hast, „die Idee, dass die Besucher/innen das Werk aufführen“ oder: deine Installation als „Situation für die Betrachter/innen [...], in der es diesen möglich wird, sich selbst als werkkonstituierende Kraft zu erfahren“. Kannst du diese Behauptung konkretisieren anhand deiner Installation? Was passiert da? Oder wie soll das passieren? Du bist ja quasi zweigeteilt, gleichermaßen Produzent wie Rezipient.

JT: Ja, diese Doppelfunktion ist mir sehr bewusst, da ich bei der Produktion den Rezeptionsprozess zum Ausgangspunkt meiner Überlegungen nehme. Die drei Spiegel an den Stativen geben zunächst, wenn man sich der Anordnung nähert, ja den Ausstellungsraum fragmentarisch wieder, und zwar je nach der eigenen Positionierung zu den Spiegeln in unterschiedlichen Ausschnitten gespiegelt. Man bewegt sich um und vielleicht auch in dem Arrangement, kann in den mit den Stativen abgesteckten Raum ein- und austreten, ihn von außen und von innen wahrnehmen, nimmt verschiedene Abstände und Blickwinkel zu den Spiegeln ein, erfährt die Installation und den Umraum aus wechselnden Perspektiven, setzt sich dazu in eine räumliche Beziehung. Wie ein Kind, das unter einen Tisch kriecht und dann wieder hervor, weil es die Wahrnehmung des eigenen Körpers in wechselnden Raumsituationen noch deutlich spürt und nicht schon gewohnt ist – es spielt und experimentiert damit. Nimmt man nun einen speziellen Blickpunkt ein, auf der Schwelle zwischen dem Außen und Innen des Dreiecks, wel- ches durch die Gestelle markiert wird, sieht man die Spiegel sich gegenseitig in einer endlosen Perspektive spiegeln. Mehr noch, man sieht sich selbst in diese Perspektive eingerückt, indem man seltsamerweise seine eigene Rückenansicht – und nicht wie gewohnt sein Gesicht, also seine Vorderansicht – mehrfach in einer räumlichen Staffelung gespiegelt sieht. In die Spiegel blickend sieht man sich selbst über die Schulter sehend sehen.

CL: Man könnte sagen, da ndet eine weitere Doppelung oder Teilung statt. Einerseits erfährt der/die Betrachter/in sein/ihr Eintreten in das Re ektionsfeld der Spiegel als Auf- tauchen in einem Bild, was gleichzeitig jedoch auch die Vor- stellung des eigenen Verschwindens aus dem Bild mit auslöst und desweiteren die Möglichkeit, dass darin immer wieder neue Betrachter/innen auf- und abtauchen können, somit der/die Betrachter/in als potenzielle/r Betrachter/in verviel- fältigt ist, und andererseits – in einer ähnlichen Bewegung oder Konstellation – erfährt sich der/die Betrachter/in glei- chermaßen als Subjekt und Objekt, „es betrachtet ihn/sie“, „was ist es, das ihn/sie von hinten anschaut?“, da wird der/die Betrachter/in zum Objekt seiner/ihrer eigenen subjektiven Betrachtung.

JT: Es wäre schön, wenn sich, auch wieder gegen eine dualistische Denkweise, ein Bewusstsein für die vorhin von dir an- gesprochene Doppelung – gleichermaßen Produzent wie Rezipient – auf der Rezipienten/innenseite spiegeln würde. Das könnte dadurch möglich werden, dass die Betrachtung immer wieder neu aufgeführt werden muss. Die Betrachter/innen aktualisieren die Betrachtung – in der, wie eingangs erwähnt, das Werk erst als Werk entbunden wird – vermittels der Spiegelungen, die das zeigen, was vor die Spiegel gerückt wird. Das vollzieht sich konkret in dem Arrangement da- durch, dass der/die Betrachter/in nicht nur im eigenen Spiegelbild – wie bei einer gewöhnlichen Spiegelung – präsent ist, sondern sich selbst, wie du sagst, von hinten betrachtet, also in die eigene Blickrichtung blickt, in seinen/ihren eigenen Blick, seine/ihre eigene Perspektive eingespannt ist, sich selbst beim Beobachten beobachtet.

CL: Deinen Ausführungen und Beschreibungen folgend, könnte man die Installation auch als in Präzision ausgearbeitete Erfahrungsapparatur auffassen, in der der/die Bertachter/in – um es zugespitzt zu formulieren – nur mehr als eine neutrale Funktion vorkommt.Wie geht das zusammen mit deinem oben formulierten Anspruch auf eine subjektive Selbstreflektion? Wo ist das subjektive Moment, das beim/bei der Betrachter/in entsteht?

JT: Das ist eine gute und schwierige Frage, über die ich viel nachgedacht habe, ohne zu einer wirklichen Lösung ge- kommen zu sein. Der/die individuelle Betrachter/in bringt ja je eigene lebensweltliche Prägungen mit, zum Beispiel genderspezifische, ethnische, soziale, sexuelle, ökonomische, kulturelle, die – das wäre das Ziel – in der subjektiven Selbstreflektion thematisch werden können. Dieser Gedanke, den ich wie andere hier wiedergegebene in Juliane Rebentischs Theorie gefunden habe, welche sie wiederum auch auf zeitgenössische künstlerische Praxis stützt, leuchtet mir ein, und mir wurde bewusst, dass ich diesen Aspekt bislang vernachlässigt hatte – oder, genauer gesagt, dass ich im Zuge meiner Doppelung als Produzent und Rezipient selbstverständlich und irrtümlicherweise meine eigene Subjektivität als eine all- gemeine vorausgesetzt hatte. Seitdem beschäftigt mich diese Überlegung zur Verfasstheit des/der Betrachter/in.Allein es ist mir nicht klar, wie ich praktische Konsequenzen aus dieser Überlegung ziehen kann. Das ist übrigens ein Problem, das ich oft habe, wenn ich mich mit Kunsttheorien beschäftige ...

Überhaupt könnte man ja auch fragen, ob Selbstreflektion neben ihrer aufklärerischen Funktion heutigentags nicht zu einem Zwang geworden ist und insofern nicht mehr nur befreiend wirkt.

CL: In der Spiegelanordnung wird der Raum, in dem man sich aufhält, nur fragmentarisch wiedergegeben, also lücken- haft wiederholt, und als Betrachter/in wird man wie eine fremde Figur – man sieht sich ja selten von hinten – in der Rückenansicht vor-gestellt. In diesen Löchern oder Lücken, in diesem Wechsel von An- und Abwesenheit, öffnet sich da nicht ein Raum, in dem die subjektive Einbildungskraft des Betrachters/der Betrachterin zum Tragen kommt? Oder in den Verschiebungen, die auch eine zeitliche Verschiebung bewirken, zwischen realem Raum und Spiegelung und der Gleichzeitigkeit, sich in diesem gespiegelten Raum „aufzuhalten“, in der Selbstwahrnehmung der eigenen Bewegung im Raum durch die Spiegel?

JT: Es ist meine Absicht, dass es in der Wahrnehmung der Situation Momente gibt, die einem fremd oder unklar erscheinen. Die Anordnung ist ja materiell sehr reduziert, trotzdem erfasst man das, was da vor sich geht, nicht sofort, man braucht eine Weile, um zu begreifen, wie das funktioniert. Je nachdem, in welche Richtung man in die endlose Perspektive der Spiegelungen schaut, rahmen sich zum Beispiel die Spiegel und somit die gespiegelten Ausschnitte des Ausstellungsraums wechselseitig. Das erinnert mich an die erwähnten Rahmen einiger Bilder von Runge, nur dass das Verhältnis von Rahmenbild zu Binnenbild durchlässig und veränderbar ist. Der Ausschnitt, der in einer Perspektive den äußersten Rahmen bildet, ist in einer anderen Perspektive selbst von einem anderen Ausschnitt eingerahmt, wobei die gespiegelten Fragmente des Ausstellungsraums immer von dem Ausstellungsraum selbst eingefasst sind, in dem die Stative mit den Spiegeln stehen.Als Betrachter/in hat man es also gar nicht so sehr mit Löchern oder Lücken zu tun, sondern mit etwas, das schon da ist, dem Ausstellungskontext, den Gegenständen und sich selbst. Vielleicht könnte man aber sagen, dass das trotzdem Leerstellen sind, die verknüpft und gefüllt werden können durch die Einbildungs- kraft des Betrachters/der Betrachterin.

* Erstmals erschienen in voller Länge zur Eröffnung der Gruppenausstellung Runge heute: Konstruierte Empfindung – Beobachtbare Zeit, Kunsthaus Hamburg, 8. Februar–22. Mai 2011, in: Romanticism Revisited #1. Stationen der Ausstellung. Runge heute: Konstruierte Empfindung – Beobachtbare Zeit, hg. Michael Lingner, Hamburg 2011, S. 121–129