Leon Kahane DIALOG DIALOG DIALOG

24/05/2025 – 22/08/2025

Leon Kahane

DIALOG DIALOG DIALOG

Galerie Nagel Draxler

Elisenstraße 4-6

50667 Köln

Opening / Eröffnung:

Freitag, 23. Mai 2025, 18 – 21 Uhr

Friday, May 23, 2025, 6 – 9 pm

Öffnungszeiten / Opening hours:

Mittwoch - Freitag 11 – 18 Uhr, Samstag 11 – 16 Uhr

Wednesday - Friday 11am – 6pm, Saturday 11am – 4pm

Press Release

*Please scroll down for the German version.*

Leon Kahane’s exhibition DIALOG DIALOG DIALOG presents four works that explore how both art and politics engage with memory, responsibility and guilt. In each case, the reference to and interpretation of history serves as a framework of legitimacy for contemporary political and artistic forms of expression.

"To form an image... is what makes us human" is written at the entrance of a pavilion that opened in Auschwitz on February 9, 2024. On its facade, large rusted letters read: “Gerhard Richter BIRKENAU.” The original quote is from Gerhard Richter and first appeared in 1962: “To form an image, to have a vision, is what makes us human – art is the creation of meaning, the shaping of meaning, akin to the search for God and religion.” Inside the pavilion, visitors find the so-called photographic versions of Richter’s Birkenau series (2014). Unlike the original paintings, each of the four 260 x 200 cm works is composed of four individual panels. The series is based on the only four photographs taken by prisoners inside the camp. These photographs have been the subject of a controversial debate between Georges Didi-Huberman and Claude Lanzmann, one that also draws on ideas from Theodor W. Adorno and others.

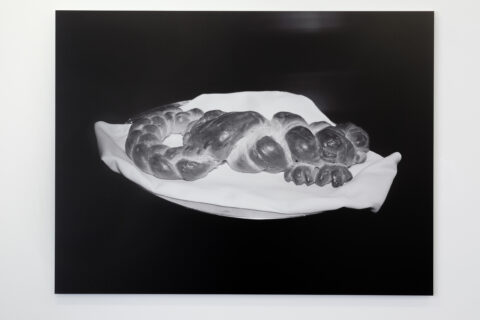

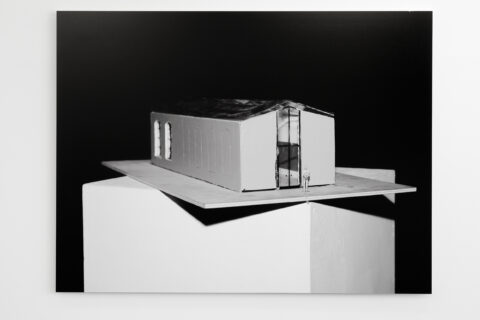

Kahane’s work February 9, 2024 – Auschwitz places Richter’s quote at the center of a critical examination of the pavilion. The quote is shown in three languages – German, English and Polish – across four white sheets, mirroring the format and arrangement of Richter’s photographic Birkenau versions. In addition to the quote and the adapted print format, the exhibition includes a photograph of the original pavilion model and of the symbolic key used in the opening ceremony. The key, baked in the shape of a braided loaf of challah, represents the inauguration of the pavilion.

“Few religious principles have shaped Judaism as profoundly as the prohibition on images – both in aesthetic and ethical terms. The rejection of idolatry introduced by the Mosaic commandments also marked a turn toward abstraction, a ‘triumph of spirituality over sensuality’ (Freud), which downplayed the role of sensory experience in faith. To this day, it marks a central difference between Jewish and Christian theology and religious practice.”

This passage is excerpted from a concept paper written for an art competition organized by the Cologne Cathedral. The competition was initiated as an artistic response to the various antisemitic depictions found within the cathedral. The concept paper, Abstraction and Figuration – The Dialectic of the Prohibition of Images and Antisemitic Representation, was transferred onto a lithographic stone for the exhibition Dialog Dialog Dialog. Kahane’s draft, which also references Richter’s cathedral window, links back to Richter’s quote and expands the discussion of representability to a fundamental conflict between Christian and Jewish theology – a conflict that is especially pronounced in the contrast between abstraction and figuration.

The text continues: “Modern antisemitism, understood through thinkers such as Adorno as a pathological projection onto Jews, equates them with commerce and money – with abstraction itself. In a delusional response to processes of internal and external alienation, modern antisemitism primarily serves to relieve individual and collective conflicts and contradictions. The antisemitic imagery found on Cologne Cathedral can also be understood in this way – as an expression of the cathartic function of antisemitic resentment, in which ‘the Jews’ are blamed as the cause of all the world’s evils.”

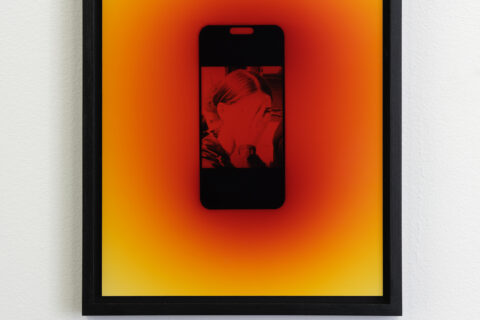

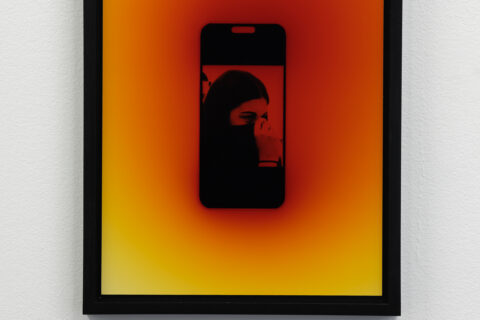

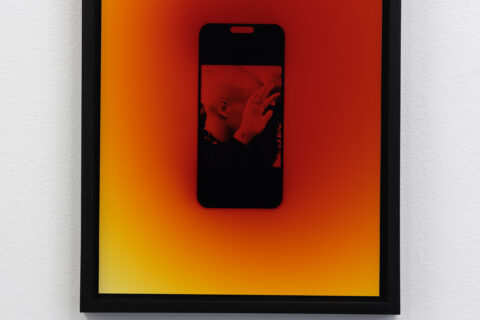

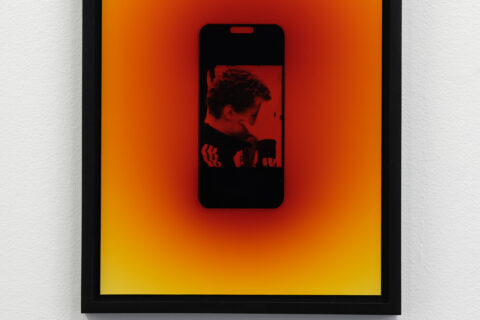

The work September 1, 2024 – Zwickau consists of a series of portraits created by transferring analog photo contacts from a mobile phone screen to C-prints. The interaction between the screen’s light and the photo paper produces a color spectrum reminiscent of the German national flag. The portraits are cropped stills from a phone video showing a demonstration by the far-right party Der Dritte Weg (The Third Way) on September 1, 2024 – the day of state elections in Saxony and Thuringia – in Zwickau. The party advocates for a German socialism and openly wages a culture war in favor of “Germanic traditions.”

The political and cultural struggle of the New Right is also being waged through activist and political attacks on memorial sites. Particularly in the eastern federal states, the legitimation of far-right politics is increasingly achieved through the delegitimization of remembrance work. For the culture warriors, it is clear that political change cannot succeed without a radical break with the culture of remembrance.

The film March 24, 2022 – Birkenau addresses the challenges of memory politics and remembrance culture. Conservation efforts at the Auschwitz-Birkenau memorial site serve as an analogy for the dilemma of remembrance itself: on the one hand, the atrocities of the past must never be forgotten, as remembrance can inform a better present and future; on the other hand, the passing of the last eyewitnesses marks a turning point in collective memory and raises urgent questions about how the Holocaust’s history and its societal relevance can be conveyed to future generations.

Under the title DIALOG DIALOG DIALOG, the four works come together to form a critical topography of remembrance and historical reckoning. Particular attention is given to the significance of memory in addressing foundational artistic questions, and to the shifting of political conflict into a culture war – a war in which interpretations of antisemitism and the Holocaust, eighty years after the liberation of Auschwitz, are once again moving to the center of a larger systemic debate.

_____

Leon Kahanes Ausstellung DIALOG DIALOG DIALOG zeigt in vier Arbeiten wie sich sowohl künstlerisch als auch politisch auf Erinnerung, Verantwortung und Schuld bezogen wird. In allen Fällen bildet der Bezug und die Interpretation der Geschichte einen Referenz- und Legitimationsrahmen für aktuelle politische und künstlerische Ausdrucksformen.

„Sich ein Bild zu machen … macht uns zu Menschen“, liest man im Eingangsbereich eines am 9. Februar 2024 in Auschwitz eröffneten Pavillons. An der Fassade steht in großen verrosteten Lettern „Gerhard Richter BIRKENAU“. Das Zitat ist von Gerhard Richter und lautete 1962 in voller Länge: „Sich ein Bild machen, eine Anschauung haben, macht uns zu Menschen – Kunst ist Sinngebung, Sinngestaltung, gleich Gottsuche und Religion.“ Im Pavillon werden die sogenannten Fotoversionen von Richters Serie Birkenau (2014). Die vier 260 x 200 cm großen Bilder sind im Gegensatz zu den Originalbildern aus jeweils vier Teilen zusammengesetzt. Die Arbeit bezieht sich auf die vier einzigen von Insassen aufgenommenen Bilder des Lagergeschehens. Um den Umgang mit diesen vier Fotografien hat sich eine Debatte zwischen George Didi-Hubermann und Claude Lanzmann entfacht, die sich in Teilen auch auf Überlegungen von Theodor W. Adorno und anderen beziehen.

Kahanes Arbeit „9. Februar 2024 - Auschwitz“ stellt das Richter Zitat ins Zentrum einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Pavillon. Das Zitat wird in dreifacher Ausführung (deutsch, englisch, polnisch) auf vier weißen Blättern gezeigt, die im Format und der Anordnung Gerhard Richters „Fotoversion“ seiner Birkenau Serie entsprechen. Neben dem Zitat und der Übernahme der Druckformate werden in der Ausstellung ein Foto des originalen Pavillonmodels und des symbolischen Schlüssels gezeigt. Der Schlüssel wurde als Hefezopf gebacken und symbolisiert die Eröffnung des Pavillons.

„Kaum ein anderer religiöser Grundsatz prägt das Judentum so tiefgreifend wie das Bilderverbot – sowohl in ästhetischer als auch in ethischer Hinsicht. Die mit den mosaischen Geboten eingeführte Ablehnung der Idolatrie bedeutete zugleich eine Hinwendung zur Abstraktion, einen „Triumph der Geistigkeit über die Sinnlichkeit“ (Freud), der die Bedeutung sinnlicher Erfahrung für den Glauben herabsetzte. Sie markiert bis heute eine zentrale Differenz zwischen der jüdischen und christlichen Theologie sowie religiösen Praxis.“

Dieser Absatz ist ein Ausschnitt eines Konzeptpapiers für einen Kunstwettbewerb des Kölner Doms. Anlass des Kunstwettbewerbs war eine künstlerische Auseinandersetzung mit den verschiedenen antisemitischen Darstellungen im Dom. Das Konzeptpapier Abstraktion und Figuration - die Dialektik von Bilderverbot und antisemitischer Darstellung wurde für die Ausstellung Dialog Dialog Dialog auf einen Lithografiestein übertragen. Kahane stellt seinen Entwurf, der sich auch auf Richters Domfenster den Konnex mit Richters Zitat und erweitert die Auseinandersetzung mit Fragen von Darstellbarkeit auf einen grundsätzlichen Konflikt zwischen christlicher und jüdischer Theologie, die sich besonders deutlich über das Verhältnis von Abstraktion und Figuration ausdrücken.

So heisst es weiter: „Der moderne Antisemitismus, der sich u.a. mit Denkern wie Adorno als pathische Projektion auf die Juden verstehen lässt, identifiziert diese mit Handel und Geld, mit der Abstraktion schlechthin. In wahnhafter Reaktion auf innere und äußere Entfremdungsprozesse dient moderner Antisemitismus vor allem der Entlastung aus individuellen und kollektiven Konflikten und Widersprüchen. Ebenso kann jedoch auch die antijüdische Motivik der Figuren am Kölner Dom als Ausdruck der Entlastungsfunktion antijüdischen Ressentiments verstanden werden, bei dem „die Juden“ als Erklärung für alles Übel in der Welt, herangezogen wurden.“

Die Arbeit „1. September 2024 - Zwickau“ ist eine Serie von Portraits, die als analoge Fotokontakte vom Handybildschirm auf C-Prints übertragen wurden. Durch die Reaktion des Papiers auf das Bildschirmlicht entsteht auf dem Fotopapier ein Farbenspektrum das den Farben der Deutschlandfahne entspricht. Die Portraits sind Ausschnitte aus einem Handyvideo das einen Demonstrationszug der rechtsextremen Partei Dritter Weg am 1. September 2024 - dem Tag der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen - in Zwickau zeigt. Die Partei fordert einen deutschen Sozialismus und führt einen erklärten Kulturkampf für ein germanisches Brauchtum.

Der politische und kulturelle Kampf der neurechten Bewegungen findet auch über einen aktivistischen und politischen Angriff auf die Gedenkstätten statt. Vor allem in den neuen Bundesländern führt die Legitimierung rechter Politik über die Delegitimierung der Gedenkstättenarbeit. Für die Kulturkämpfer ist klar, dass ein politischer Wandel nicht ohne einen radikalen Bruch mit der Erinnerungskultur zu schaffen ist.

Der Film "24. März 2022 - Birkenau" beschreibt die erinnerungspolitischen und -kulturellen Herausforderungen. Die konservatorischer Maßnahmen auf dem Gelände des Lagers Auschwitz Birkenau sind eine Analogie auf das Dilemma der Erinnerung, zum einen die Gräueltaten der Vergangenheit niemals vergessen zu dürfen, um sie für eine bessere Gegenwart und Zukunft anwendbar zu machen. Zum anderen, wie durch das sterben der Zeitzeugen, verdeutlicht sich hier auch eine Zäsur der Erinnerung und die Frage, wie man der Herausforderung in der Zukunft gerecht werden kann, die Geschichte des Holocaust und seine Bedeutung für die Gesamtgesellschaft zu vermitteln.

Unter dem Titel DIALOG DIALOG DIALOG verbinden sich die vier Arbeiten zu einer kritischen Topografie über den Umgang mit Erinnerung und Aufarbeitung. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Relevanz der Erinnerung für künstlerische Grundsatzfragen, aber auch auf einer Verschiebung vom politischen Streit in einen Kulturkampf, bei dem die Interpretation von Antisemitismus und der Holocaust, achtzig Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wieder zunehmend in Zentrum einer Systemfrage rückt.

_____

Stimmen zur Ausstellung

"Die Entthronung von Gerhard Richter", von Jonathan Guggenberger. TAZ, 27: Mai 2025.